似云雾涌着、推着汽车一样,我们在迷迷茫茫盘旋蜿蜒的山间公路上前行,几次仿似无路可行,转眼却又豁然开朗。

灵岩古刹坐落于都江堰市城北的灵岩山上,是西蜀佛寺大丛林之一,残冬时节一个晴朗的日子我们慕名来到了这里。

立于寺前举目环顾,茫茫云海似太虚幻境,烟波浩渺,风起云涌。近处薄似轻纱,远处浓若帷幕。倏然一带如绢,眨眼一如阔海,峰群沉浮,气象万千,灵岩山宛若一幅浓淡相间的水墨画耸挂云霄。

不一会儿,曙色为云雾镶上了一道金色的衬边,煞是好看。渐渐地,万簇金箭似的霞光,从云层中迸射出来,那些染上霞光的云朵,鲜红鲜红的,在晨风的徐徐吹送下,轻轻地飘动……群峰初醒了,冷清的灵岩山在青青苍苍中袒露出古老而迷人的姿容。

那些奇峰怪石令人着迷:或雄狮卧地,天狗望月;或鹰雁翻飞,鱼鳖遨游;或猛虎腾跃,骏马飞奔……千姿百态,惟妙惟肖,远远望去,似乎在微微蠕动,真是鬼斧神工,引人入胜。最为神奇的是山巅上的棋盘石,形若精雕古朴的八仙桌,棋盘刻痕清晰可见,且有棋势,石旁镌刻“天佑二年”(公元905年)字样,相传,常有仙人在此品茗对弈。可惜,我们却无缘与仙人遇见,只好自己冒充一下了。

灵岩古刹为唐开元四年(716年)印度高僧阿世多所建,大师学识渊博,佛法高深,常令寺中的一头白牛下山募化取水,并环植奇葩异草,珍贵树木,放养怪兽稀禽,寺渐兴盛。明代万历年间重建增修,清时大加修葺,故当时,殿宇金碧辉煌,规模宏伟。

每年农历三月二十八庙会,游人摩肩接踵,纷至沓来,寺值鼎盛。民国初年,灵岩山被英国传教士看中,欲化为“租界”,遭到当时的灌县(今都江堰市)人民联名上书反对,灵岩山民手持锄头扁担,将英人赶出山外。“文革”期间部分文物遭到破坏,改革开放后,政府拨款整修,并与新加坡华人共建了“黄老仙师纪念馆”。该馆高居灵岩灵脉之首,为八角佛尖状,莲花座顶,造型艺术独特,系东南亚儒教典型建筑。

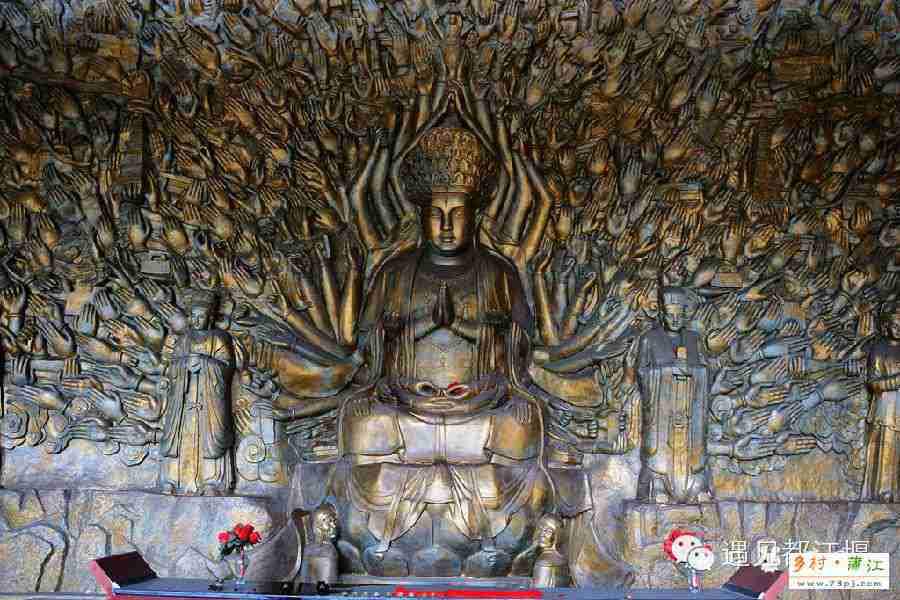

一行人沿茂竹夹道,拾级来至大殿左侧,只见一个30余平方米的泉池掩映于绿树修竹之中。池为灵窦泉,相传是高僧阿世多所凿。在池上岩壁间,有仙女造像九尊。或半卧于水中,或危坐于岩壁,神情各异,潇洒自然,造型优美绝伦,为唐代摩岩浮雕石刻。泉水中淡蓝色的雾霭氤氲升腾,游人至此,仿若有虚幻缥缈隔世之感。

沿傍岩小道,行约半里,见有一座奇特的覆钵式石塔。塔高三米,上刻跌坐佛像一千余尊,从底至顶佛像依次缩小。塔顶雕饰莲瓣两层,上有莲花宝座,顶为释迦入定跌坐像。

据介绍,全国佛塔两千余座,但与传入国印度“宰猪坡”相离甚远,而这座千佛塔保持了印度“宰猪坡”的基本格调,为国内罕见。远观其塔如春笋破土,近看似玉兰含苞,其石刻艺术之精美,堪称一绝。

灵岩山山势险峻,山境静雅,山泉清冽,山气温馨,风雨晦明,灵气迷人,正如山门对联所云:“岩何以灵,到处皆慈云法雨;刹而曰古,此中有舜日晓天”。这便是对灵岩山集天地之灵气而人杰地灵的客观写照。

成都周边 古镇旅游推荐

成都周边 古镇旅游推荐 我借成佳一壶茶——蒲

我借成佳一壶茶——蒲